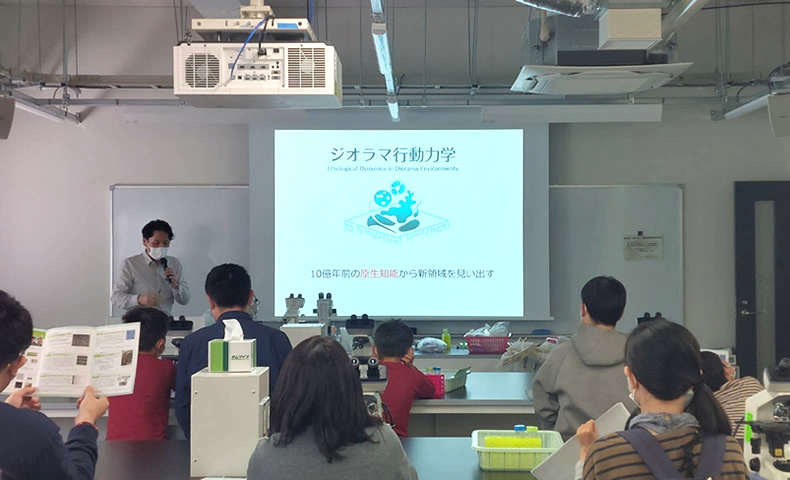

ジオラマ行動力学

ジオラマ行動力学

Ethological dynamics in diorama environments

ジオラマ行動力学

ジオラマ行動力学Ethological dynamics in diorama environments

文部科学省科学研究費 助成事業 「学術変革領域研究(A)」 ジオラマ環境で覚醒する原生知能を定式化する細胞行動力学

Journal of the Physical Society of Japan

https://journals.jps.jp/doi/full/10.7566/JPSJ.95.034801

【日時】

2026年3月14日(土)10:30~19:30

2026年3月15日(日) 9:30~12:40(自由参加~17:30)

【場所】

東北大学片平キャンパス 片平さくらホール

2026年 3月14日(土)【プログラム】

| 10:30-10:45 | 開会の辞 成果・活動報告 中垣俊之(領域代表 北海道大学) |

|---|---|

| 10:45-11:00 | 行動力学方程式のまとめ 石川拓司(領域副代表 東北大学) |

| 11:10-11:35 | 総括班による領域教科書「細胞の行動力学」紹介 |

| 11:35-11:50 | 集合写真 |

| - | ▼ ポスターセッション 座長:菊地謙次(東北大学) |

| 13:30-14:00 | ポスターフリータイム |

| 14:00-15:00 | ポスターフラッシュトーク1分X60人 |

| 15:00-15:20 | 休憩 |

| 15:20-16:00 | ポスターセッション 計画班 |

| 16:00-16:20 | ポスターフリータイム |

| 16:20-17:00 | ポスターセッション 公募班 |

| 17:00-17:40 | ポスターフリータイム |

| 18:00-19:30 | 懇親会 |

2026年 3月15日(日)【プログラム】

| - | ▼ 計画班研究紹介・班間連携 |

|---|---|

| 9:30-9:50 | ジオラマ行動班 A01 |

| 9:50-10:10 | ジオラマ制作班 A02 |

| 10:10-10:30 | 休憩 |

| 10:30-10:50 | 徹底力学化班 B01 |

| 10:50-11:10 | アルゴリズム評価班 B02 |

| 11:10-11:30 | 休憩 |

| 11:30-12:30 | 総括班評価者講評・意見交換会 司会:飯間信(広島大学) |

| 12:35-12:40 | 閉会の辞 石川拓司(領域副代表 東北大学) |

| - | ▼ 領域談話会(自由参加) できるだけ参加者全員からご意見をいただく予定です。最後の機会ですのでお気軽にご参加ください。 |

|---|---|

| 14:30-15:30 | (仮)概念化の成果と課題(原生知能など) 司会 石川拓司(領域副代表 東北大学) |

| 15:50-16:30 | (仮)研究領域全体の研究成果 司会 石本健太(京都大学) |

| 16:50-17:30 | (仮)活動の振り返り(連携成果と反省展望) 司会 中垣俊之(領域代表 北海道大学) |

【日時】

2026年3月13日(金)13:00~18:30

| 13:00-13:10 | Opening Remark Toshiyuki NAKAGAKI (Hokkaido Univ.) |

|---|---|

| Session 1: Tactic Movement in complex environments (chair Y. Nishiyama, Saitama Univ.) | |

| 13:15-13:45 | Kogiku SHIBA (Tsukuba Univ.), Makoto IIMA (Hiroshima Univ.): How Ascidian Sperm Navigate Toward Eggs Using Chemical Gradients: Integrating Experiments and Mathematical Models |

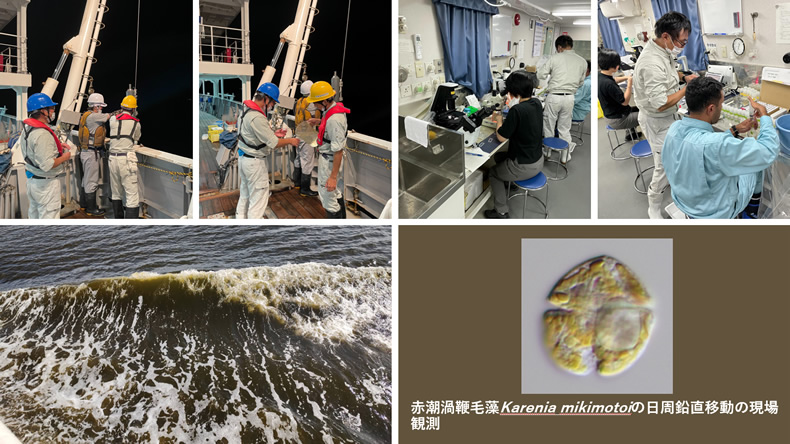

| 13:45-14:15 | Tomoyuki SHIKATA (Japan Fisheries Research and Education Agency) Analysis of diurnal vertical migration improves techniques for mitigating red tide damage |

| Session 2: Plenary Lecture (chair K. Inaba, Tsukuba Univ.) | |

| 14:30-15:30 | Kirsty Wan (Univ. of Exeter) Evolutionary and physical perspectives on microscale motility |

| Session 3: Cilia and Pseudopods in Vertebrates (chair K. Kikuchi, Tohoku Univ.) | |

| 16:00-16:30 | Kyosuke SHINOHARA (Tokyo Univ. of Agriculture and Technology) Extracellular and intracellular environmental issues of the multiciliated cell in the mouse airway |

| 16:30-17:00 | Kei SUGIHARA (Kyushu Univ.) Exploring topography-driven cellular ethology across multicellular systems |

| Session 4: Protist Behavior and Beyond (chair K. Ishimoto, Kyoto Univ.) | |

| 17:15-17:45 | Haruka TAKAGI (The Univ. of Tokyo) The reason why “sand-like” protists can be a plankton: Experimental investigation and theoretical consideration |

| 17:45-18:15 | Takaaki AOKI (Shiga Univ.) A Toy Model for Simulating Emergent Patterns of Cities and Roads on Real-World Landscapes: From Ancient Roman Cities to Hokkaido in 2300 |

| 18:20-18:25 | Closing Remark Takuji ISHIKAWA (Tohoku Univ.) |

主催者は、公募班の多羅間充輔准教授です(本領域は共催)。

https://sites.google.com/view/active-soft-matter2026

【イベント名】

生きものサロン

「ミクロのいきもの遊泳術 -微生物の泳ぎ-」

【日時】

2026年1月25日 14:00~15:30

【会場】

九大伊都 蔦屋書店アートラウンジ

【共催】

ジオラマ行動力学

【イベント詳細】

生きものサロン 案内PDF

【講演ムービー】

【いきものサロンのホームページ】

https://sites.google.com/view/ftsumori/home-page-jp/いきものサロン

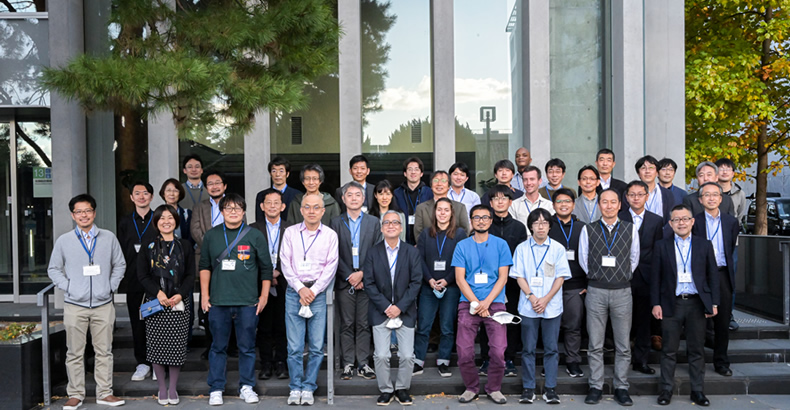

2025年9月22~26日にわたり国際シンポジウム‘Oxford-Japan Symposium on Cell Behaviors in Simple to Complex Environments’を、オックスフォード大学数学研究所にて、オックスフォード大学Wolfson数理生物学センターと共同で開催しました。当研究領域の成果を発表し、関連する国際的な研究の進捗状況を学びました。そして関連する国際的な研究者コミュニティーと議論をしました

イベント特設ページはこちら

出版社のウェブサイト

https://www.utp.or.jp/book/b10151979.html

Kawai-Toyooka H, Ono M, Hamaji T, Nozaki H, Hirono M (2025)

PLoS One 20(11): e0326066.

DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0326066

URL:https://www.hosei.ac.jp/press/info/article-20251119130748/

Physical Review Letters

https://journals.aps.org/prl/issues/135/19

主催者は、公募班の多羅間充輔准教授です(本領域は共催)。

https://sites.google.com/view/active-soft-matter2026

NHK World JAPAN

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/shows/3025254/

説明文書

この論文が、わたしを変えた、世界を変えた。論文のすごさ、面白さを、日本を代表する研究者が熱量高く語る。

2025年10月6日発行

出版社のウェブサイト(日経ナショナル ジオグラフィック)

https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/product/25/090900033/

Trends in Plant Scienceに公表

https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(25)00199-2

研究のプレスリリース

(埼玉大学)

https://www.saitama-u.ac.jp/topics_archives/202508221100.html

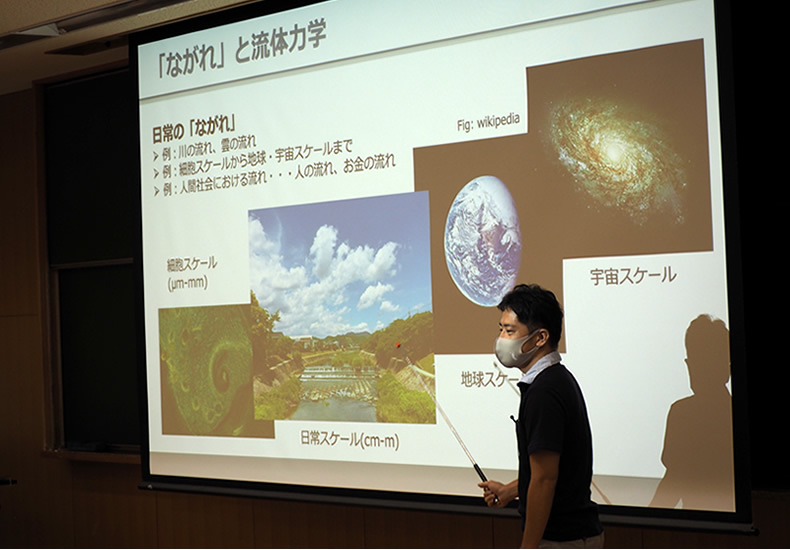

説明文書

グラスの形で飲み物の味が変わる? 動物の親子が寄り添って泳ぐ理由? 空気や水から人や車の動きまで、広大な流れの世界へようこそ。

数学にあまり自信がなくても楽しめる「流れの世界」への招待状!

流体力学の視点は、日常の風景をよりダイナミックに、そして、ずっと彩りに溢れたものにしてくれます。本書では、これまでの教科書や入門書とは全く違った方法で、流体力学による流れの捉え方を、世界の見方を、みなさんと共有してみたいと思います。本書で扱うトピックはいずれも独立したお話ですので、読みたいところから好きな順に読んでもらって構いません。気負わず、隣にお茶でも用意して気楽に楽しんでください。(本書「はじめに」より)

出版社のウェブサイト

https://www.php.co.jp/books/detail.php?isbn=978-4-569-85943-9

講座名:知の探究講座

日 時:7月31日(木)9:00-16:30

場 所:愛知教育大学

人 数:高校生15名

Formation of a single bioconvection spot in Euglena suspension induced by negative phototaxis”, Physics of Fluids 37, 071909 (2025);

DOI:https://doi.org/10.1063/5.0273040

千里ライフサイエンス振興財団ニュースNo.105

https://www.senri-life.or.jp/lfnews/senri-life-science-news-no-105/

勉強会では 市川正敏先生(広島大学)、谷知己先生(産業技術総合研究所)、宮田治彦先生(大阪大学)、西口大貴先生(東京科学大学)、多羅間充輔先生(九州大学) にご講演いただきました。東北大学女川フィールドセンターの見学会や若手研究者による3minピッチトークも行いました。

2024年4月連載1「細胞から始まる知の物語」総括班 中垣俊之

2024年6月連載2「「生き物」の力学」総括班 石本健太

2024年8月連載3「微生物に学ぶミクロな泳ぎ」総括班 石川拓司

2024年10月連載4「気持ちになる」総括班 飯間信

2024年12月連載5「バイオミメティクス研究の最前線 -自然に学ぶものづくり」総括班 菊池謙次

2025年2月連載6「精子の紆余曲折」総括班 柴小菊

2025年4月連載7「赤潮との闘い」総括班 紫加田知幸

2025年6月連載8「細胞から始まった知の物語」総括班 中垣俊之

【番組名】

秘密諜報員みなみかわ第8回「ミクロの毛から生命進化のルーツを探れ」

【日時】

放送日:2025年5月22日(木) 23:00~23:30

Apple Podcast: https://bit.ly/42GgUJB

Spotify: https://spoti.fi/4i3Ygku

【放送局】

TBSラジオ

ミクロの世界の生き物たちは泳ぎの達人だ。SFのように私たちが小さくなってミクロの世界でバタ足をしても、実はまったく進まない。ミクロの探検隊員になって、微生物からマイクロロボットまで流体力学を駆使した「泳ぎ」の秘密を探る。数学・物理・生物・化学がダイナミックに融合する最先端科学の現場へようこそ!

出版社のウェブサイト

岩波書店

https://www.iwanami.co.jp/book/b10134163.html

自己組織化セミナー in 金沢

https://scheme.hn/s-org/

対面参加者80名、オンライン参加者10名となりました。

学術調査官1名と総括班評価者4名の先生方にもご出席いただき講評等をいただきました。

科学新聞(2024年10月18日付)

有害赤潮プランクトン 活性酸素放出で光合成能力維持

https://park.saitama-u.ac.jp/~kankyo/nishiyama/pdf/kagakushinbun.pdf

JST Science Japan (2024年11月21日付)

Harmful red-tide-forming plankton release reactive oxygen species to maintain photosynthesis capacity — One step toward understanding toxicity to fish.

https://sj.jst.go.jp/news/202411/n1121-01k.html

【番組名】

ガリレオX第334回「精子9+2のミステリー 私たちの精子に秘められた謎」

https://www.bsfuji.tv/galileox/pub/

【日時】

2025年3月23日(日) 08:28~09:00

[再放送] :2025年3月30日(日) 08:28~09:00

【放送局】

BSフジ

「X(旧ツイッター)」

https://x.com/galileo_wac/status/1898571061186420937?s=53

北海道大学 リサーチタイムズ

https://www.hokudai.ac.jp/researchtimes/2025/02/-1.html

【日時】

2025年3月20日(木)9:50~19:30 (開場 9:00)

2025年3月21日(金)9:30~16:00 (開場 9:00)

【場所】

東北大学片平キャンパス 片平さくらホール

2025年 3月20日(木)【プログラム】

| 9:50 | 開会挨拶 中垣 俊之 領域代表(北海道大学) |

|---|---|

| 9:55 | 会場説明 石川 拓司 領域副代表(東北大学) |

| 公募班発表1 座長:紫加田 知幸(水産技術研究所) | |

| 10:00 | 深澤 遊(東北大学) |

| 10:10 | 大西 圭(九州工業大学) |

| 10:20 | 野田 直紀(日本大学) |

| 10:30 | 吉村 建二郎(芝浦工業大学) |

| 休憩(打合せ) | |

| 公募班発表2 座長:柴 小菊(筑波大学) | |

| 11:10 | 高木 悠花(東京大学) |

| 11:20 | 野村 真未(山形大学) |

| 11:30 | 四方 明格(基礎生物学研究所) |

| 11:40 | 高松 敦子(早稲田大学) |

| 11:50 | Marcel Beier(北海道大学) |

| 昼休み(各自で食事) | |

| 公募班発表3 座長:石本 健太(京都大学) | |

| 13:20 | 石原 康宏(広島大学)オンライン |

| 13:30 | 杉原 圭(九州大学) |

| 13:40 | 武内 秀憲(名古屋大学) |

| 13:50 | 佐藤 良勝(名古屋大学)オンライン |

| 14:00 | 加藤 壮一郎(大阪大学) |

| 14:10 | 若林 憲一(京都産業大学) |

| 14:20 | 松崎 芽衣(広島大学) |

| 休憩(打合せ) | |

| 15:00-16:00 | ポスターフラッシュトーク 座長:菊地 謙次(東北大学) |

| 16:00-17:00 | ポスターセッションA(奇数番号の発表) |

| 17:00-18:00 | ポスターセッションB(偶数番号の発表) |

| 18:00-19:30 |

意見交換会 |

2025年 3月21日(金)【プログラム】

| 公募班発表4 座長:篠原 恭介(東京農工大学) | |

|---|---|

| 9:30 | 丸山 真一朗(東京大学) |

| 9:40 | 冨永 貴志(徳島文理大学) |

| 9:50 | 小嶋 勝(大阪大学) |

| 10:00 | 松本 健郎(名古屋大学)オンライン |

| 10:10 | 岩楯 好昭(山口大学)オンライン |

| 10:20 | 五島 剛太(名古屋大学) |

| 休憩(打合せ) | |

| 公募班発表5 座長:菊地 謙次(東北大学) | |

| 11:00 | 上田 肇一(富山大学) |

| 11:10 | 吉森 明(新潟大学) |

| 11:20 | 多羅間 充輔(九州大学)録画 |

| 11:30 | 大森 俊宏(東北大学) |

| 11:40 | 小林 徹也(東京大学) |

| 11:50 | 青木 高明(滋賀大学) |

| 昼休み(各自で食事) | |

| 計画班発表 座長:石本 健太(京都大学) | |

| 13:10 | 紫加田 知幸(水産技術研究所) |

| 13:20 | 柴 小菊(筑波大学) |

| 13:30 | 篠原 恭介(東京農工大学) |

| 13:40 | 菊地 謙次(東北大学) |

| 13:50 | 石川 拓司(東北大学) |

| 14:00 | 石本 健太(京都大学) |

| 14:10 | 中垣 俊之(北海道大学) |

| 14:20 | 飯間 信(広島大学) |

| 休憩(打合せ) | |

| 15:00-15:55 | 学術調査官と総括班評価者による講評 座長:飯間 信(広島大学) |

| 15:55-16:00 | 閉会挨拶 中垣 俊之 領域代表(北海道大学) |

2024年12月8日、B02-2班の飯間教授(広島大学)が、研究集会 Dynamics Days Sapporo 2024 にて、ミドリムシの個体および集団運動に関する招待講演を行いました。

【イベント名】

生きものサロン

【日時】

2024年11月12日 16:30~18:00

【会場】

九大伊都 蔦屋書店アートラウンジ

【共催】

ジオラマ行動力学

【イベント詳細】

生きものサロン 案内PDF

サイエンスセミナー

生き物の運動方程式⁉ 流れを読み解く数学の世界

https://www.jss.or.jp/fukyu/seminar/seminar03.html

第二回ジオラマ行動力学・散乱透視学 合同ワークショップ

https://sites.google.com/nips.ac.jp/2nd-georama-sc-joint

1.粘菌は迷路を解く

https://www.youtube.com/watch?v=F4EIARjpODo

2.鉄道網の設計は粘菌にお任せあれ

https://www.youtube.com/watch?v=GUamA8XOQN8&t=103s

3.「ジオラマ行動力学」って?

https://www.youtube.com/watch?v=Csp7HiQRbII

勉強会では神野圭太先生(中央研究院)、上田昌宏先生(大阪大学)にご講演いただきました。

また若手研究者のポスター発表も行いました。

物質・デバイス領域共同研究拠点 研究成果・活動報告書 2023年度

https://five-star.sanken.osaka-u.ac.jp/results/report/2023/?pNo=24

【イベント名】

生きものサロン

【日時】

2024年11月12日 16:30~18:00

【会場】

九大伊都 蔦屋書店アートラウンジ

【共催】

ジオラマ行動力学

【イベント詳細】

生きものサロン 案内PDF

対面参加者91名、オンライン参加者11名となりました。

学術調査官2名と総括班評価者5名の先生方にもご出席いただき講評等をいただきました。

中日新聞 (2024年9月18日)

都市の姿 移動データで探る 彦根 滋賀大の青木准教授 企画展

朝日新聞Web (2024年9月22日)

通勤・買い物・移住、人の流れデータから都市像研究 滋賀大で展示

https://www.asahi.com/articles/ASS9P4G6YS9PPTJB002M.html

Fungal Ecology誌に公表

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1754504824000588

【日時】

2024年9月20日(金)9:00~20:00 (開場 8:30)

2024年9月21日(土)9:30~12:00 (開場 9:00)

【場所】

北海道大学 クラーク会館

【口頭発表・ポスターフラッシュトーク】

1階・講堂(現地開催+オンライン)

【ポスター発表】

3階・展示場、大会議室1(現地開催のみ)

| 9:00 | 開会の辞 |

|---|---|

| 9:00-9:10 | 研究領域の説明 中垣 俊之(領域代表 北海道大学) |

| 9:10-9:20 | 領域運営の説明 石川 拓司(領域副代表 東北大学) |

| セッション1 -公募班発表- 座長:飯間 信(広島大学) | |

| 9:20-9:25 | 青木 高明(滋賀大学) |

| 9:25-9:30 | 石原 康宏(広島大学) |

| 9:30-9:35 | 岩楯 好昭(山口大学) |

| 9:35-9:40 | 上田 肇一(富山大学) |

| 9:40-9:45 | 上道 雅仁(東京大学) |

| 9:45-9:50 | 大森 俊宏(東北大学) |

| 9:50-9:55 | 加藤 壮一郎(大阪大学) |

| 9:55-10:00 | 小嶋 勝(大阪大学) |

| 10:00-10:05 | 予備時間 |

| セッション1 -公募班発表- 座長:石本 健太(京都大学) | |

| 10:05-10:10 | 五島 剛太(名古屋大学) |

| 10:10-10:15 | 小林 徹也(東京大学) |

| 10:15-10:20 | 佐藤 良勝(名古屋大学) |

| 10:20-10:25 | 四方 明格(自然科学研究機構) |

| 10:25-10:30 | 杉原 圭(九州大学) |

| 10:30-10:35 | 高木 悠花(東京大学) |

| 10:35-10:50 | 休憩 |

| セッション1 -公募班発表- 座長:紫加田 知幸(水産技術研究所) | |

| 10:50-10:55 | 高松 敦子(早稲田大学) |

| 10:55-11:00 | 武内 秀憲(名古屋大学) |

| 11:00-11:05 | 多羅間 充輔(九州大学) |

| 11:05-11:10 | 冨永 貴志(徳島文理大学) |

| 11:10-11:15 | 野村 真未(山形大学) |

| 11:15-11:20 | 松崎 芽衣(広島大学) |

| 11:20-11:25 | 予備時間 |

| セッション1 -公募班発表- 座長:菊地 謙次(東北大学) | |

| 11:25-11:30 | 松本 健郎(名古屋大学) |

| 11:30-11:35 | マルセル バイエル(北海道大学) |

| 11:35-11:40 | 丸山 真一朗(東京大学) |

| 11:40-11:45 | 吉村 建二郎(芝浦工業大学) |

| 11:45-11:50 | 吉森 明(新潟大学) |

| 11:50-11:55 | 若林 憲一(京都産業大学) |

| 11:55-12:00 | 予備時間 |

| セッション2 -前期公募班発表- 座長:柴 小菊(筑波大学) | |

| 12:00-12:05 | 市川 正敏(京都大学) |

| 12:05-12:10 | 大西 圭 (九州工業大学) |

| 12:10-12:15 | 鹿毛 あずさ(室蘭工業大学) |

| 12:15-12:20 | 豊岡 博子(法政大学) |

| 12:20-12:25 | 深澤 遊(東北大学) |

| 12:25-12:30 | 予備時間 |

| 12:30-14:00 | 昼休み |

| セッション3 -ポスター発表-(会場 1階・講堂) 座長:石川 拓司(東北大学) | |

| 14:00-15:00 | ポスターフラッシュトーク |

| 15:00-15:30 | 休憩 |

| セッション3 -ポスター発表-(会場 3階・展示場、大集会室1) | |

| 15:30-16:10 | ポスターセッション 公募班奇数 |

| 16:10-16:50 | ポスターセッション 公募班偶数 |

| 16:50-17:30 | ポスターセッション 計画班 |

| 18:00-20:00 | ポスター交流会・懇親会 |

| セッション4 -計画班紹介- 座長:石川 拓司(東北大学) | |

|---|---|

| 9:30-9:40 | ジオラマ行動班 A01-1 紫加田 知幸(水産技術研究所) |

| 9:40-9:50 | ジオラマ行動班 A01-2 柴 小菊(筑波大学) |

| 9:50-10:00 | ジオラマ制作班 A02-1 篠原 恭介(東京農工大学) |

| 10:00-10:10 | ジオラマ制作班 A02-2 菊地 謙次(東北大学) |

| 10:10-10:30 | 休憩 |

| セッション5 -計画班紹介- 座長:篠原 恭介(東京農工大学) | |

| 10:30-10:40 | 徹底力学化班 B01-1 石川 拓司(東北大学) |

| 10:40-10:50 | 徹底力学化班 B01-2 石本 健太(京都大学) |

| 10:50-11:00 | アルゴリズム評価班 B02-1 中垣 俊之(北海道大学) |

| 11:00-11:10 | アルゴリズム評価班 B02-2 飯間 信(広島大学) |

| 11:10-11:30 | 休憩 |

| 11:30-12:00 | 総括班評価者講評と学術調査官挨拶 司会:飯間信(広島大学) |

| 12:00 | 閉会の辞 |

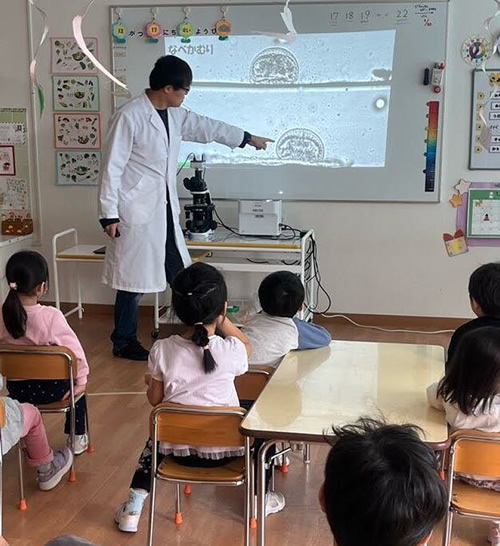

【講座名】 理系の世界に触れてみよう!~ミクロ生物の世界を観察~

【日 時】 2024年7月27日(土)14:30-16:00

【場 所】 小牧市「まなび創造館研修室」

【人 数】 小学生17名、保護者15名

【講座名】 知の探究講座

【日 時】 2024年7月26日(金)13:00-16:30

【場 所】 愛知教育大学

【人 数】 高校生17名

Scientific Reports誌に公表

https://www.nature.com/articles/s41598-024-66223-6

中日新聞Web:データサイエンス×都市形成 滋賀大で研究紹介のパネル展

https://www.chunichi.co.jp/article/909843

ジオラマ行動班(A01-1班)の紫加田知幸主任研究員、矢野諒子任期付研究員(水産研)が広島大学東広島キャンパスを訪れ、アルゴリズム評価班(B02-2班)の飯間信教授、山下博士特任助教(広島大)と、赤潮藻を用いたジオラマ環境下での集団運動実験をを実施しました。また、赤潮の数理モデルについての討議も行いました。

人口と環境の数理地理モデリング in RIMS 2024

https://takaakiaokiwork.github.io/Mathgeomodel/2024/06/03/RIMS2024.html

第1期:いかなる場所に人々は集まり住むのか? ―街と道の千年紀シミュレーション-(6月3日~8月29日)

第2期:人の流れから都市の姿を描く ―日々の通勤・買物行動から引越・移住まで― (9月2日~11月29日)

粘菌の環境適応的なネットワーク形成にもヒントを得た街と道の共発展シミュレーションなどが紹介されます。

また、青木教授によるギャラリートークも6月11日(火)と7月9日(火)に開催されます。

企画展「ALL ROADS LEAD TO BIG CITIES」

https://www.econ.shiga-u.ac.jp/ebrisk/2020/Collections/folder2708/ARLTBC.html

[Vol.1]数理モデルには、言葉を超えた奥深さがある(2024年4月24日)

https://linkingsociety.hitachi.co.jp/_ct/17695118

[Vol.2]人間の社会活動を数理モデルで捉え直す(2024年5月08日)

https://linkingsociety.hitachi.co.jp/_ct/17695120

[Vol.3]これからのコンピューターに求められるのは、「ざっくり」と「精密」のバランス(2024年5月15日)

https://linkingsociety.hitachi.co.jp/_ct/17695121

この結果は、種分化の過程で鞭毛運動開始に関係したPKAの情報伝達系は維持されつつ、PKAの基質の機能が変化したことを示しており、多種同調産卵などの繁殖様式に精子の運動性が適応したことに関係した可能性があります。

Journal of Molecular Evolution誌に公表

https://link.springer.com/article/10.1007/s00239-024-10168-x

研究のプレスリリース(琉球大)

https://www.u-ryukyu.ac.jp/news/55763/

実験医学別冊 正しい結果を得るためのイメージング&画像解析実践テキスト

https://www.yodosha.co.jp/jikkenigaku/book/9784758122719/

これらの発見は、これらの種が形態から分類できることを示しており、現在分類学的に改訂されているサンゴの保全に貢献する可能性があります。

Molecular Phylogenetics and Evolution誌に公表

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1055790324000551?via%3Dihub

研究のプレスリリース(琉球大)

https://www.u-ryukyu.ac.jp/news/54997/

【番組名】

生きもの・どアップ!超ミクロハンター〜命を支える「毛」の秘密〜

【日時】

2024年3月29日(金) 9:00~9:30

[再放送] :2024年4月29日(月) 19:00~19:30

【放送局】

NHK Eテレ

https://x.com/nhk_Etele/status/1773183227940729050

東京大学出版会 UP

https://www.utp.or.jp/up/

この発見は、光合成の強光耐性を増大させる新たな方法の開発につながり、微細藻類を用いたバイオ燃料や高付加価値物質の屋外生産の実現に貢献することが期待されます。

The Plant Journalに公表

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.16551

研究のプレスリリース(埼玉大)

https://www.saitama-u.ac.jp/topics_archives/2023/2023-1121-1352-16.html

2024年度産学官学術交流フォーラム

https://www.jsbba.or.jp/2024/program/sanwaka.html

令和6年度春季大会シンポジウム「水圏生物の行動解析~水産分野における難題へのチャレンジ~ 」のお知らせ

【詳細PDF】

https://pdf.gakkai-web.net/jsfs/kaikoku2024S/_img/jsfs_S_01.pdf

【日時】

令和6年3月27日(水)9:00-12:30

【会場】

東京海洋大学品川キャンパス 第2会場

【コンビナー】

紫加田 知幸(水産機構技術研)・野田 勉(水産機構技術研)

【趣旨】

水圏生物の行動特性は多くの水産技術開発の基盤となるため、長年精力的に研究されてきた。さらに近年は IoT や AI に代表される情報通信技術の革新が著しく、それらの技術を取り入れた行動解析やシステム開発が進められている。しかし、それでも水産分野において、未解決の課題が多々あることは周知の事実である。一方で、企画者らは、更なる対象生物の行動に関する情報の蓄積や異分野の解析技術の導入が課題解決を大きく後押しすると考えている。本シンポジウムでは、主に水産養殖分野における問題点を明示し、それらを対象生物の行動の解析や利活用によって解決しようする試みについて事例を報告する。また、バイオメカニクス分野の研究者を招き、微生物の行動シミュレーション技術について最先端の情報を紹介する。微生物の行動シミュレーションは、養殖魚貝類の人工種苗生産、貝類の天然採苗、赤潮や魚病への対応など、難点を抱える水産技術への応用が期待される。さらに、総合討論では、講演を踏まえて今後の問題点を整理し、具体的な解決方法や必要なコラボレーションについて議論する。

【演題】

| 9:00 - 9:05 | 開会の挨拶・企画の趣旨説明 野田 勉(水産機構技術研) |

|---|---|

| 座長:梶川 和武(水大校) | |

| 9:05 - 9:35 | 魚類の摂餌行動を利用した海藻の種苗生産技術 野田 勉(水産機構技術研) |

| 9:35 -10:05 | IoT を用いた監視システムによる養殖マグロの斃死要因の解明 野田 誠(大分水研) |

| 10:05 -10:35 | 養殖魚の摂餌活性を踏まえた自動給餌機「餌ロボ」の開発 斉藤 友良(パシフィックソフトウエア開発株式会社) |

| 10:35 -10:50 | 休憩 |

| 座長:西山 佳孝(埼玉大) | |

| 10:50 -11:20 | 原因プランクトンの日周鉛直移動特性を踏まえた赤潮対応技術 紫加田 知幸(水産機構技術研) |

| 11:20 -11:50 | 微生物の行動シミュレーション技術とその水産研究への応用可能性 石川 拓司(東北大) |

| 11:50 -12:25 | 総合討論 座長:紫加田 知幸(水産機構技術研) |

| 12:25 -12:30 | 閉会の挨拶 紫加田 知幸(水産機構技術研) |

生物の形づくりと行動の数理— 学術変革A:3G+∞ Fusion Meeting —

日時:2024年1月19日(金)、20日(土)

会場:富山大学理学部

「Ethological Dynamics in Diorama Environments」

https://www.frontiersin.org/research-topics/31502/ethological-dynamics-in-diorama-environments

Fluid dynamics of squirmers and ciliated microorganisms (2024).

Takuji Ishikawa, Annual Review of Fluid Mechanics, 56, 119-145.

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-fluid-121021-042929

50-year History and Perspective on Biomechanics of Swimming Microorganisms: Part I. Individual Behaviours (2023).

Takuji Ishikawa and T. J. Pedley, Journal of Biomechanics, 158, 111706.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021929023002750

NHKEテレ サイエンスZERO

「単細胞の“知性”に迫る 謎多き粘菌の世界」

本放送:2月4日(日) 午後11:30〜午前0:00

再放送:2月10日(土)午前11:00~午前11:30

NHKEテレ サイエンスZERO 「単細胞の“知性”に迫る 謎多き粘菌の世界」

https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/episode/te/DRJYK5PP8L/

【日時】

2024年3月21日(木)13:00~19:30 (開場 12:00)

2024年3月22日(金) 9:30~16:00 (開場 9:00)

【場所】

東北大学片平キャンパス 片平さくらホール

2024年 3月21日(木)【プログラム】

| 13:00 | 開会挨拶 中垣 俊之(領域代表 北海道大学) |

|---|---|

| 13:05 | 会場説明 石川 拓司(領域副代表 東北大学) |

| 公募班発表1 座長:柴 小菊(筑波大学) | |

| 13:10 | 若林 憲一(京都産業大学) |

| 13:20 | 吉村 建二郎(芝浦工業大学) |

| 13:30 | 丸山 真一朗(東京大学) |

| 13:40 | 岩楯 好昭(山口大学) |

| 13:50 | 広橋 教貴(島根大学) |

| 14:00 | 野村 真未(山形大学) |

| 14:10 | 野田 直紀(日本大学) |

| 14:20 | 西山 雅祥(近畿大学) |

| 14:30 | 永宗 喜三郎(国立感染症研究所) |

| 14:40 | 豊岡 博子(法政大学) |

| 休憩(質疑応答) | |

| 公募班発表2 座長:紫加田 知幸(水産技術研究所) | |

| 15:30 | 冨永 貴志(徳島文理大学) |

| 15:40 | 津守 不二夫(九州大学) |

| 15:50 | 武内 秀憲(名古屋大学) |

| 16:00 | 市川 正敏(京都大学) |

| 16:10 | 杉原 圭(九州大学) |

| 16:20 | 鹿毛 あずさ(学習院大学) |

| 16:30 | 大西 圭(九州工業大学) |

| 16:40 | 上道 雅仁(東京大学) |

| 16:50 | 上田 肇一(富山大学) |

| 17:00 | 深澤 遊(東北大学) |

| 17:10 | 高松 敦子(早稲田大学) |

| 休憩(質疑応答) | |

| 18:00-19:30 |

研究交流会懇親会 |

2024年 3月22日(金)【プログラム】

| 9:30 | ポスターフラッシュトーク 菊地 謙次(東北大学) |

|---|---|

| 10:15-11:30 | ポスターセッション |

| 昼休み(各自で昼食) | |

| 計画班発表 座長:飯間信(広島大学) | |

| 13:00 | 菊地 謙次(東北大学) |

| 13:10 | 篠原 恭介(東京農工大学) |

| 13:20 | 柴 小菊(筑波大学) |

| 13:30 | 紫加田 知幸(水産技術研究所) |

| 13:40 | 飯間 信(広島大学) |

| 13:50 | 中垣 俊之(北海道大学) |

| 14:00 | 石本 健太(京都大学) |

| 14:10 | 石川 拓司(東北大学) |

| 休憩(質疑応答) | |

| 15:00-16:00 | 学術調査官と外部評価者による講評 |

Physically and Computationally Intelligent Behaviour in Robots

https://www.grc.org/robotics-conference/2024/

水産技術研究所:有害有毒プランクトンに関する情報

https://www.fra.go.jp/gijutsu/kenkyu/plankton.html

左下:オーガナイザーのRhonda SnookとJohn Fitzpatrick

ヤマケイ文庫 考える粘菌 生物の知の根源を探る

https://www.yamakei.co.jp/products/2823049820.html

アルゴリズム評価班 (B02-2班)のメンバーとB02-1班の中垣俊之(北大)先生 [代表]、ジオラマ行動班(A01-2班) の柴先生、吉田先生に現地参加いただきました。

また徹底力学化班(B01-1班)の石川先生、大森先生と大学院生の方にもオンラインで参加いただきました。

生物の走光性と走化性を題材に、原生知能アルゴリズムについての集中的な討議を行いました。

日本科学未来館 (Miraikan) イグ・ノーベル賞公式イベント概要

https://www.miraikan.jst.go.jp/news/press/202311133242.html

イグ・ノーベル賞公式イベント「Ig Nobel Face-to-Face 2023 in JAPAN」

https://www.miraikan.jst.go.jp/events/202311093234.html

NHK TV ニュース「ノーベル賞とイグ・ノーベル賞の受賞が対談する催し 東京」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231217/k10014290641000.html

水や空気はどのように流れるのか。その運動をいかに制御するか。流体力学は自然現象の理解から、飛行機などの産業的応用まで幅広い場面や目的と関わっている。

粘性、渦、乱流、レイノルズ数、不安定性といった重要な概念を高校数学レベルで解説。

物理的なアイデアに焦点をあてて、現代的な視点で書かれた本格的入門書。

流体力学超入門 - 岩波書店

https://www.iwanami.co.jp/book/b636760.html

JPSJ特集号URL

https://journals.jps.jp/toc/jpsj/2023/92/12

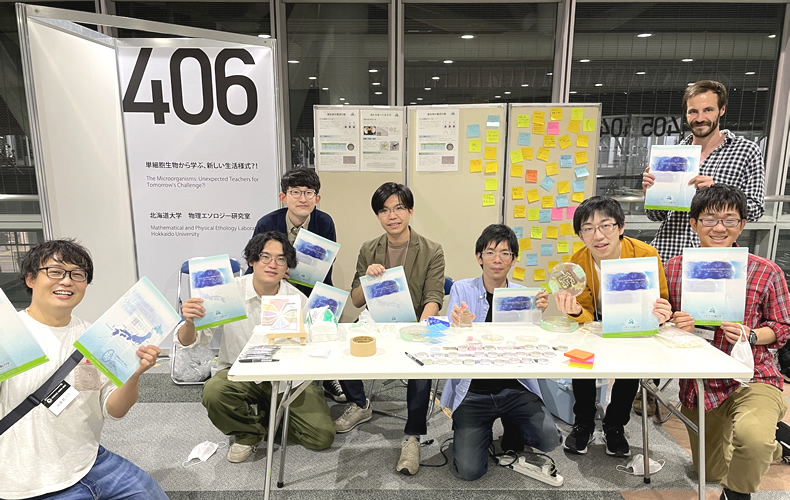

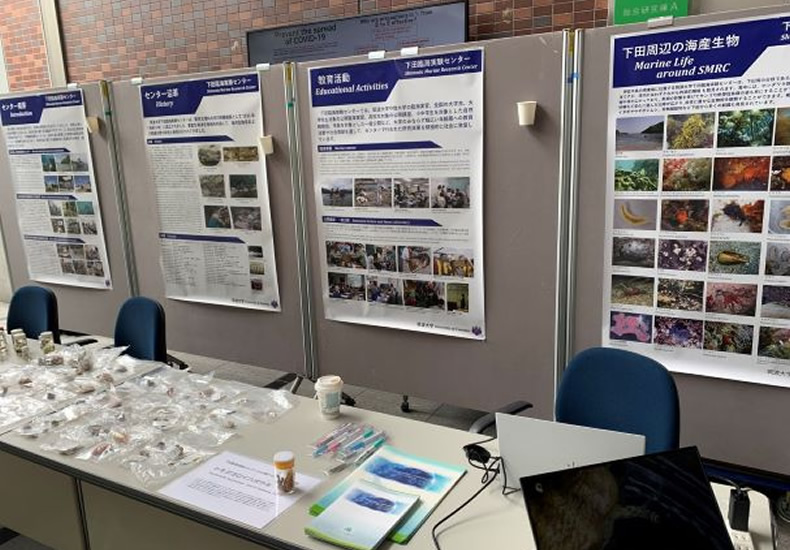

A02-1班、B02-1班、B02-2班を中心に、関連する大学院生やスーパーサイエンスハイスクール高校生と協働で企画立案し実施しました。100名を超える来場者が、原生生物の行動に関するコメントを残してくれました。

サイエンスアゴラ2023:「単細胞」なんて言わせない! 原生生物、驚異の生存戦略

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2023/on-site/booth/324.html

6名の国内外の研究者に単細胞生物の行動に着目した最新の研究をご講演いただきました。

50名近くにご参加いただき、活発な議論と交流を行うことができました。

「The survival strategies of unicellular organisms on a microscale;微小環境で行動する単細胞生物の生存戦略」

| オーガナイザー | 鹿毛 あずさ(学習院大)、野村 真未(山形大)、柴 小菊(筑波大) |

|---|---|

| 日時 | 2023年11月15日(水)14:00-16:30 |

| 場所 | 名古屋国際会議場 |

| 講演者 (敬称略) |

Shashank Shekhar(アメリカ・エモリー大学) Romain Brette(フランス・ソルボンヌ大学) 高塚進(ソニーグループ株式会社)・ 宮本教生(海洋研究開発機構) 吉山浩平(滋賀県立大学) 野村真未(山形大学) 越後谷峻(北海道大学) |

本論文

「Odd Elastohydrodynamics: Non-Reciprocal Living Material in a Viscous Fluid」

https://doi.org/10.1103/PRXLife.1.023002

New Scientist

「Sperm caught breaking Newton's third law of motion」

(2023年10月28日号)

https://www.newscientist.com/article/2397442-sperm-caught-breaking-newtons-third-law-of-motion/

講演のタイトル、アブストラクトは以下に掲載されております。

INI-RIMS joint seminar | 生命流体数理研究室

また、合同セミナーの講演動画は以下で公開されております。

https://www.newton.ac.uk/seminar/40055/

https://www.newton.ac.uk/seminar/40530/

なお、本合同セミナーは京都大学数理解析研究所開催の研究集会「生物流体力学における境界の役割」とINI側の研究プログラム”Mathematics of movement: an interdisciplinary approach to mutual challenges in animal ecology and cell biology” が共同で開催したものです。

https://fluid.hiroshima-u.ac.jp/2023年度研究集会「生物流体力学における境界の役/

https://www.newton.ac.uk/event/mmv/

The Superpowers of Slime Molds

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2015308/

詳細・申し込みは下記サイトをご覧ください。

https://ajar-squirrel-1c2.notion.site/Diorama-Ethology-Ciliate-Workshop-30e65af00c1b42dabf8d4e58443ec5ae

【Title】

Diorama-Ethology Ciliate Workshop

学術変革領域研究(A) ジオラマ行動力学 繊毛虫ワークショップ

【Date and venue】

November 10th, 2023

Online: Zoom

Onsite: Room 101, South Building No. 7, Gakushuin University (学習院大学南7号館101)

【Program】

| 13:00 | Venue open |

|---|---|

| 13:30-14:00 | Masatoshi Ichikawa (Kyoto Univ.) “Rheotaxis of ciliates” |

| 14:10-14:40 | Azusa Kage (Gakushuin Univ.) “Long-term tracking of *Paramecium*” |

| 14:50-15:20 | Itsuki Kunita (Univ. of Ryukyus) “Slow Time-Constant Channel Responses Driving Intellectual Behavior in *Paramecium*” |

| 15:30-16:30 | Romain Brette (ISIR, Sorbonne Univ.) “Integrative modeling of *Paramecium*, a “swimming neuron”” |

| 17:00-19:00 | Social gathering (onsite only; details will be announced after registration) |

日本科学振興協会 年次大会2023 「会いに行ける科学者フェス」

https://meetings.jaas.science/

4名の講師と19名の若手(学生、ポスドク)を含む35名にご参加いただき、活発な議論と交流を行うことができました。

学術変革領域研究(A)「散乱透視学」(https://www.org.kobe-u.ac.jp/scattering_clairvoyance/)から電気通信大学・渡邉 恵理子先生をお招きし、領域間の交流も行いました。

【プログラム】

| 「褐藻雄性配偶子でみられる走化性・走光性のシグナリング機構」 寺内 菜々(筑波大学下田臨海実験センター) |

| 「プローブ型光導波路照明素子による水中ホログラフィックイメージング」 渡邉 恵理子 (電気通信大学情報理工学研究科) |

| 若手フラッシュトーク |

| 「魚類表皮ケラトサイトの回転するストレスファイバ」 岩楯 好昭(山口大学理学部) |

| 「「ジオラマ」のための力学系入門」 石本 健太(京都大学数理解析研究所) |

人とシステム

視点を変えることで広がる可能性 解決策の糸口を見つける二つの視点と知識

https://www.nttd-es.co.jp/magazine/backnumber/no107/no107-specialreport.html

Hello Tomorrow APAC Summit 2023

https://www.hello-tomorrow-apac.org/apac-summit-2023

対面参加者68名、オンライン参加者26名となりました。

学術調査官2名と総括班評価者5名の先生方にもご出席いただき講評等をいただきました。

サイエンスZERO:「期待の次世代エネルギー!“藻類オイル”最前線」

https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/episode/te/JVYKRNX7NK/

2023年9月12日

「ヒトが単細胞に戻るとき」:ヒトの精子の運動することについて。

2023年8月29日

「研究者の役どころ」:クラミドモナスの光走性の切り替えについて

2023年7月4日

「体内の小さい毛がすごい」:単細胞から多細胞にわたる繊毛運動について

2022年6月13日

「塀際のたんぽぽ」:流体力学で読み解く生物の機能について

2022年1月7日

「気象もコロナ感染も読み解く数学模型」:力学模型の重要性について

eLife誌に公表

https://doi.org/10.7554/eLife.80628

研究のプレスリリース(東北大)

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2023/08/press20230823-02-coral.html

【論文タイトル】

Dynamics of a fish-killing dinoflagellate Karenia mikimotoi red-tide captured by composite data sources.

【著者】

Kazuhiro Aoki, Koichi Sugimatsu, Naoaki Yoshimura, Yoshiyuki Kuroki, Hiroki Nakashima, Keisuke Hoshina, Keisuke Ura

【論文の説明】

「本研究では、八代海における有害Karenia mikimotoi赤潮の拡大の要因を、多項目観測網を用いて解明した。流速計の散乱データは本種の日周鉛直移動の変調(夜間深く沈まない)を捉え、その変調により赤潮が上層の強流に移流され、広域に拡大したと示唆された。」

【論文リンク】

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X23009062

【日時】

8月10日(木)13:30-15:30

【場所】

刈谷市総合文化センター「アイリス」

【人数】

小学生15名、保護者15名

【日時】

2023年9月14日(木)10:00~18:30 (開場 9:30)

2023年9月15日(金)10:00~17:30 (開場 9:30)

【場所】

北海道大学 クラーク会館

2023年 9月14日(木)【プログラム】

| 10:00 | 開会の辞 石川拓司(領域副代表 東北大学) |

|---|---|

| 10:00-10:10 | 研究領域の説明 中垣俊之(領域代表 北海道大学) |

| セッション1 -公募班紹介- 座長:飯間信(広島大学) | |

| 10:10-10:20 | 市川 正敏(京都大学) |

| 10:20-10:30 | 岩楯 好昭(山口大学) |

| 10:30-10:40 | 上田 肇一(富山大学) |

| 10:40-10:50 | 上道 雅仁(東京大学) |

| 10:50-11:00 | 大西 圭(九州工業大学) |

| セッション2 -公募班紹介- 座長:石本健太(京都大学) | |

| 11:00-11:10 | 鹿毛 あずさ(学習院大学) |

| 11:10-11:20 | 杉原 圭(九州大学) |

| 11:20-11:30 | 高松 敦子(早稲田大学) |

| 11:30-11:40 | 武内 秀憲(名古屋大学) |

| 11:40-11:50 | 津守 不二夫(九州大学) |

| 11:50-12:00 | 予備時間 |

| 12:00-13:30 | 昼休み |

| セッション3 -公募班紹介- 座長:紫加田知幸(水産技術研究所) | |

| 13:30-13:40 | 冨永 貴志(徳島文理大学) |

| 13:40-13:50 | 豊岡 博子(法政大学) |

| 13:50-14:00 | 永宗 喜三郎(国立感染症研究所) |

| 14:00-14:10 | 西山 雅祥(近畿大学) |

| 14:10-14:20 | 野田 直紀(日本大学) |

| セッション4 -公募班紹介- 座長:菊地謙次(東北大学) | |

| 14:20-14:30 | 野村 真未(山形大学) |

| 14:30-14:40 | 広橋 教貴(島根大学) |

| 14:40-14:50 | 深澤 遊(東北大学) |

| 14:50-15:00 | 丸山 真一朗(東京大学) |

| 15:00-15:10 | 吉村 建二郎(芝浦工業大学) |

| 15:10-15:20 | 若林 憲一(東京工業大学) |

| 15:20-15:30 | 予備時間 |

| セッション5 ポスター交流会 (2階・展示場、大集会室1・2) | |

| 15:30-16:30 | 奇数番号発表 |

| 16:30-17:30 | 偶数番号発表 |

| 17:30-18:30 | 計画班発表 |

| 19:00-21:30 |

懇親会 |

2023年 9月15日(金)【プログラム】

| 9:50-10:00 | 開会の辞 中垣俊之(北海道大学) |

|---|---|

| セッション1 -計画班紹介B- 座長:篠原恭介(東京農工大学) | |

| 10:00-10:10 | 徹底力学化班 B01-1 石川拓司(東北大学) |

| 10:10-10:20 | 徹底力学化班 B01-2 石本健太(京都大学) |

| 10:20-10:30 | アルゴリズム評価班 B02-1 中垣俊之(北海道大学) |

| 10:30-10:40 | アルゴリズム評価班 B02-2 飯間信(広島大学) |

| セッション2 -計画班紹介A- 座長:石川拓司(領域副代表 東北大学) | |

| 10:40-10:50 | ジオラマ行動班 A01-1 紫加田知幸(水産技術研究所) |

| 10:50-11:00 | ジオラマ行動班 A01-2 柴小菊(筑波大学) |

| 11:00-11:10 | ジオラマ制作班 A02-1 篠原恭介(東京農工大学) |

| 11:10-11:20 | ジオラマ制作班 A02-2 菊地謙次(東北大学) |

| 11:20-11:30 | 休憩時間 |

| 11:30-12:30 | 学術調査官と外部評価者による講評 |

| 12:30-13:30 | 昼休み |

第3回討論会 テーマ:走性研究の現状と課題

| 13:30-13:40 | 趣旨説明 中垣俊之(総括班員 北海道大学) |

|---|---|

| セッション1 -細胞生物学-原生生物- 座長:篠原恭介(総括班員 東京農工大学) | |

| 13:45-14:15 | 吉村健二郎(芝浦工業大学) |

| 14:15-14:45 | 広橋教貴(島根大学) |

| セッション2 -力学モデル- 座長:菊地謙次(総括班員 東北大学) | |

| 15:00-15:30 | 佐藤勝彦(北海道大学) |

| 15:30-16:00 | 石川拓司(東北大学) |

| 16:00-16:15 | 休憩時間 |

| セッション3 意見交換 司会:飯間信(総括班員 広島大学)石本健太(総括班員 京都大学) | |

| 16:15-17:15 | 総合討論 |

| 17:20 | 閉会の辞 |

カレントバイオロジー誌に公表

https://doi.org/10.1016/j.cub.2023.05.042

研究のプレスリリース(北大、広島大学)

https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/230703_pr2.pdf

https://www.hokudai.ac.jp/news/2023/07/post-1255.html

新聞等での報道

・日本経済新聞(7月2日)

・日刊工業新聞(7月6日)

・Yahoo!ニュース(7月6日)

・読売新聞朝刊(7月31日)

・北陸中日新聞夕刊(7月6日)、山梨日日新聞朝刊(7月7日)など。

2023年4月、英国を拠点とする団体 「Braintastic! サイエンス」 は、エディンバラ科学フェスティバルで、中垣俊之教授の作品をフィーチャーした子供向けの新しいショー「アメイジング・アニマルズ」を試験的に実施しました。

ショー中、創設者兼プレゼンターのジニー・スミスは、カラス、チンパンジー、イルカなどの動物の驚くべき認知能力や、謙虚な粘菌の驚くべきパズル解決能力を紹介しました。

観客(多くは家族連れ)は、粘菌の解法を見て、脳がないにもかかわらず、このようなパズルをいかに効果的に解くことができるかを聞く前に、簡単な迷路を解き、東京エリアの地下鉄路線図を結びつけることに挑戦しました。 このショーは非常に好評で、Braintastic! サイエンスは現在、粘菌をレパートリーに追加し、英国全土や(場合によっては)他の場所の学校やフェスティバルに持ち込んで、粘菌の驚くべき能力と中垣教授グループの研究を広く多様な聴衆に共有することを計画している。

「Braintastic! サイエンス」

https://www.braintasticscience.com/

【講座名】

豊田西高校SS科学部・研究室見学

【日時】

2023年6月3日(土)10:00-12:00

【場所】

国立大学法人愛知教育大学

【人数】

高校生5名、高校教員1名

「原生生物学事典」(朝倉書店)

https://www.asakura.co.jp/detail.php?book_code=17181

日本経済新聞:キノコが会話? 電位を検出

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO69816960R00C23A4MY1000/

東北大学:2023年 | プレスリリース・研究成果

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2023/03/press20230324-01-rainfall.html

講座名:あいきょう微生物教材研究会

日時:3月30日(木)15:30-17:30

場所:国立大学法人愛知教育大学

人数:教員、小学生、大学院生 12名

【プログラム】

2023年3月16日

| 9:30 | 開会の辞 中垣 俊之(領域代表 北海道大学) |

|---|---|

| 9:40 | セッション1 -公募班研究発表- 座長:飯間 信(広島大学) |

| 若林 憲一(東京工業大学) | |

| 吉村 建二郎(芝浦工業大学) | |

| 丸山 真一朗(東京大学) | |

| 深澤 遊(東北大学) | |

| 10:50 | セッション2 -公募班研究発表- 座長:菊地 謙次(東北大学) |

| 広橋 教貴(島根大学) | |

| 野村 真未(山形大学) | |

| 野田 直紀(日本大学) | |

| 西山 雅祥(近畿大学) | |

| 13:00 | セッション3 -公募班研究発表- 座長:石本 健太(京都大学) |

| 永宗 喜三郎(国立感染症研究所) | |

| 豊岡 博子(法政大学) | |

| 冨永 貴志(徳島文理大学) | |

| 津守 不二夫(九州大学) | |

| 14:10 | セッション4 -公募班研究発表- 座長:篠原 恭介(東京農工大学) |

| 武内 秀憲(名古屋大学) | |

| 高松 敦子(早稲田大学) | |

| 杉原 圭(九州大学) | |

| 鹿毛 あずさ(学習院大学) | |

| 15:20 | セッション5 -公募班研究発表- 座長:柴 小菊(筑波大学) |

| 大西 圭(九州工業大学) | |

| 上道 雅仁(東京大学) | |

| 上田 肇一(富山大学) | |

| 岩楯 好昭(山口大学) | |

| 市川 正敏(京都大学) | |

| 17:30 | オンライン懇親会 |

2023年3月17日

| 9:30 | セッション6 -計画班紹介- 座長:紫加 田知幸(水産技術研究所) |

|---|---|

| アルゴリズム評価班 B02-2 飯間 信(広島大学) | |

| アルゴリズム評価班 B02-1 佐藤 勝彦(北海道大学) | |

| 徹底力学化班 B01-2 石本 健太(京都大学) | |

| 徹底力学化班 B01-1 石川 拓司(東北大学) | |

| 11:00 | セッション7 -計画班紹介- 座長:佐藤 勝彦(北海道大学) |

| ジオラマ制作班 A02-2 菊地 謙次(東北大学) | |

| ジオラマ制作班 A02-1 篠原 恭介(東京農工大学) | |

| ジオラマ行動班 A01-2 柴 小菊(筑波大学) | |

| ジオラマ行動班 A01-1 紫加田 知幸(水産技術研究所) | |

| 12:30 | 外部評価者による講評 座長:石川 拓司(東北大学) |

| 13:00 | 閉会の辞 石川 拓司(東北大学) |

東北大学:2023年 | プレスリリース・研究成果

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/2023/03/press20230310-02-mycelial.html

「Methods and Applications in Mathematical Life Sciences --Transformative Research A: 3G+∞ Fusion Meeting —」

日時:1月28日(土)、29日(日)

会場:東北大 川内萩ホール

プログラム

動物の心を探るには -比較認知科学の成立と現状-

渡辺 茂(慶應義塾大学)

進化計算とその周辺

棟朝 雅晴(北海道大学 情報基盤センター)

微生物周りの流れの数理と境界要素法

石川 拓司(東北大学 医工学研究科)

力学的観点からみた拡散過程とフェーズフィールドモデル

田中 良巳(横浜国立大学 環境情報研究院)

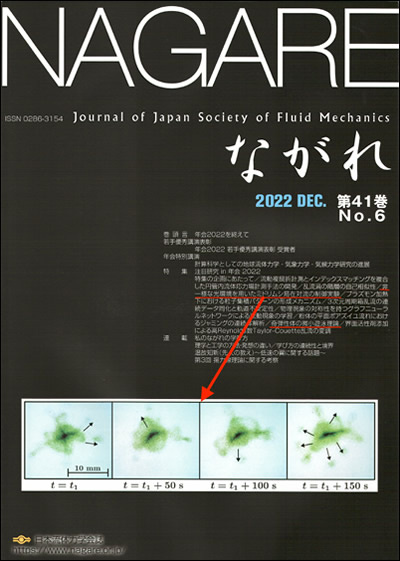

日本流体力学会年会2022においてB02-2斑の山下 博士 特任助教(広島大学大学院統合生命科学研究科)、末松 J.信彦 教授 (明治大学大学院先端数理科学研究科)、飯間 信教授(広島大学大学院統合生命科学研究科)らが発表した研究「非一様な光環境を用いたミドリムシ局在対流の制御実験」および、

B01-2斑の石本健太准教授(京都大学数理解析研究所)らが発表した研究「奇弾性の微小遊泳理論」の2件が、共に流体力学会誌「ながれ」第41巻6号(2022) の注目研究 in 2022に選ばれました。

また、山下特任助教が撮影した実験の写真が日本流体力学会誌「ながれ」第41巻6号(2022)の表紙に採用されました。

プレスリリース「体づくりの左右非対称性を決める「力」の発見」

http://www.tohoku.ac.jp/japanese/2023/01/press20230112-01-leftright.html

説明文書(サイエンス社HPより)

「数理科学」誌の連載記事「微生物流体力学への招待:生き物の形・流れ・動きを探る」(2019年4月号-2022年9月号)の待望の一冊化.

理工系の学部生以上の読者を対象に,「形」と「流れ」が強く結びついた生き物の「動き」について,実例を適宜紹介しつつ,理論的な側面を重点的に解説.

サイエンス社のHP

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-7819-1559-3&y=2022

サイエンスZERO:「単細胞の"知性"に迫る 謎多き粘菌の世界」

https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/episode/te/DRJYK5PP8L/

まとめ記事「単細胞の常識が変わる!不思議な生き物「粘菌」の"情報処理能力"がスゴかった!」

https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/blog/bl/pkOaDjjMay/bp/pd8k3w0eDR/

サイエンスZERO:「博士の部屋」"博士が子供だった頃Vol.9"

https://www.nhk.jp/p/zero/ts/XK5VKV7V98/blog/bl/pMLm0K1wPz/bp/pARk6ajkJP/

再放送 11月19日午前11:10~

受賞業績「遊泳微生物の流体力学および行動力学に関する研究」

来訪者は、各自の興味にあわせて4台の異なる顕微鏡で30種類の原生生物を直に観察でき、動画や説明パネル、体験型実験装置などをつうじて、出展者(教員、研究員、学生)から説明を受けました。 来訪者は、ショートコメントを書いて他の来訪者と共有しました。

〇番組名

ヒューマニエンス~HUMANIENCE~40億年のたくらみ

〇日時

2022年11月1日(火) 22:00~22:59

[再放送] :2022年11月3日(木) 23:00~23:59

〇放送局

NHK BSプレミアム

*NHKオンデマンドでも配信予定です。

〇番組HP

NHK:ヒューマニエンス~HUMANIENCE~「“ミクロの毛” 細胞を指揮する司令塔」

〇番組内容

テーマ「“ミクロの毛” 細胞を指揮する司令塔」

私たちの細胞には「ミクロの毛」が生えている。それは私たちの祖先が1本のミクロの毛を持つ真核生物だった名残だ。その細胞に生えたミクロの毛は精子が動いたり、体液が流れたりするためのエンジンやセンサーとして働く。さらに司令塔のように遺伝子発現や、細胞分裂を操り、人体の臓器や組織の構造まで決めたりしているのだ。脳、神経、骨など、ほぼすべての細胞に存在する「ミクロの毛」。そのミステリアスな存在を妄想する。

【イベント名】

サイエンスアゴラ2022

【日時】

2022年11月05日~11月06日

【会場】

テレコムセンタービル(東京・台場 青海地区)

【主催】

科学技術振興機構(JST)

海外2名、国内4名の方々に講演をしていただきました。対面で40名、オンラインで30名が参加しました。

クシクラゲの泳ぎを支える櫛板の二段構造を解明

TSUKUBA JOURNAL - 生物・環境

プレスリリースPDF

本論文

【日時】

2022年10月25日(火)9:30-11:00

【人数】

小学5年生 13名

【実地内容】

赤潮や赤潮プランクトンの遊泳行動に関する説明。円柱水槽の水面に集積した赤潮プランクトンの観察。

(この中でジオラマ行動力学の研究活動について簡単に紹介をしました。)

受賞業績「微小生物の遊泳ダイナミクスにおける数理モデルの研究」

【イベント名】

基礎から学ぶ顕微鏡光学系実習OPT2022冬

【日時】

2022年12月19日~12月21日

【会場】

自然科学研究機構 基礎生物学研究所 明大寺キャンパス 第1セミナー室(愛知県岡崎市)

サテライト会場:北海道大学 ニコンイメージングセンター(北海道札幌市)

【主催】

ABiS(科学研究費助成事業「学術変革領域研究(学術研究支援基盤形成)」

【先端バイオイメージング支援プラットフォーム】)事業

【イベント詳細】

https://sites.google.com/nibb.ac.jp/opt/2022-winter-training-course

【講座名】

ミクロ生物の世界を覗いてみよう

【日時】

2022年8月28日(日)13:00-15:00

【場所】

みよし市図書館学習交流プラザ「サンライブ」

〒470-0224 愛知県みよし市三好町湯ノ前114

【人数】

みよし市在住の市民 12名

【実地内容】

様々な微生物の紹介と研究内容の紹介、顕微鏡を用いた水中の微生物の観察

(この中でジオラマ行動力学の研究活動について紹介をしました。)

対面参加者74名、オンライン参加者14名となり、初めてメンバー全員が参加する会議となりました。

また、学術調査官や外部評価委員の方々も出席し講評をいただきました。

【日時】

2022年8月20日(土)9:00~18:30 (開場 8:30)

【場所】

北海道大学 学術交流会館

2階:講堂(口頭)

1階:ホール・第1会議室(ポスター)

学術交流会館

【プログラム】

| 9:00 | 開会の辞 |

|---|---|

| 9:00-9:10 | 研究領域の説明 中垣俊之(領域代表 北海道大学) |

| 9:10-9:20 | 領域運営の説明 石川拓司(領域副代表 東北大学) |

| セッション1-計画班紹介A- 座長:石本健太(京都大学) | |

| 9:20- 9:30 | ジオラマ行動班 A01-1 紫加田知幸(水産技術研究所)・ 吉川裕(京都大学) |

| 9:30- 9:40 | ジオラマ行動班 A01-2 柴小菊(筑波大学) |

| 9:40- 9:50 | ジオラマ制作班 A02-1 篠原恭介(東京農工大学) |

| 9:50-10:00 | ジオラマ制作班 A02-2 菊地謙次(東北大学) |

| 10:00-10:20 | 休憩 |

| セッション2 -計画班紹介B- 座長:柴小菊 (筑波大学) | |

| 10:20-10:30 | 徹底力学化班 B01-1 石川拓司(東北大学) |

| 10:30-10:40 | 徹底力学化班 B01-2 石本健太(京都大学) |

| 10:40-10:50 | アルゴリズム評価班 B02-1 佐藤勝彦(北海道大学) |

| 10:50-11:00 | アルゴリズム評価班 B02-2 飯間信(広島大学) |

| 11:00-11:20 | 休憩 |

| セッション3 -公募班紹介- 座長:石川拓司(東北大学) | |

| 11:20-11:25 | 市川 正敏(京都大学) |

| 11:25-11:30 | 岩楯 好昭(山口大学) |

| 11:30-11:35 | 上田 肇一(富山大学) |

| 11:35-11:40 | 上道 雅仁(東京大学) |

| 11:40-11:45 | 大西 圭(九州工業大学) |

| 11:45-12:00 | 予備時間 |

| 12:00-13:30 | 昼休み |

| セッション3 -公募班紹介- 座長:篠原恭介(東京農工大学) | |

| 13:30-13:35 | 鹿毛 あずさ(学習院大学) |

| 13:35-13:40 | 杉原 圭(九州大学) |

| 13:40-13:45 | 高松 敦子(早稲田大学) |

| 13:45-13:50 | 武内 秀憲(名古屋大学) |

| 13:50-13:55 | 津守 不二夫(九州大学) |

| 13:55-14:05 | 予備時間 |

| 座長:菊地謙次(東北大学) | |

| 14:05-14:10 | 冨永 貴志(徳島文理大学) |

| 14:10-14:15 | 豊岡 博子(法政大学) |

| 14:15-14:20 | 永宗 喜三郎(国立感染症研究所) |

| 14:20-14:25 | 西山 雅祥(近畿大学) |

| 14:25-14:30 | 野田 直紀(日本大学) |

| 14:30-14:45 | 予備時間 |

| 座長:飯間信(広島大学) | |

| 14:45-14:50 | 野村 真未(山形大学) |

| 14:50-14:55 | 広橋 教貴(島根大学) |

| 14:55-15:00 | 深澤 遊(東北大学) |

| 15:00-15:05 | 丸山 真一朗(東北大学) |

| 15:05-15:10 | 吉村 建二郎(芝浦工業大学) |

| 15:10-15:15 | 若林 憲一(東京工業大学) |

| 15:15-15:30 | 予備時間 |

| セッション4 ポスター交流会 | |

| 15:30-16:15 | 公募班奇数番号 |

| 16:15-17:00 | 公募班偶数番号 |

| 17:00-17:45 | 計画班 |

| 17:45‐18:00 | ポスター撤収・休憩 |

| 18:00-18:30 | 学術調査官と外部評価者による講評 |

| 18:30 | 閉会の辞 |

アカイカの解剖風景

アカイカの解剖風景

プレスリリース

https://www.hokudai.ac.jp/news/pdf/220623_pr.pdf

https://www.es.hokudai.ac.jp/result/2022-06-23-mpe/

2022年7月14日の朝日新聞 ウエブ記事 「道はローマに通ず 粘菌の「知性」、イタリアの都市ほぼ再現」

https://www.asahi.com/articles/ASQ7F62K8Q76ULBH00M.html

2022年7月16日の朝日新聞 朝刊に記事「イタリアの都市発展 粘菌の「賢さ」で検証 香川大・北大などの研究チームが論文」が掲載されました。

https://www.asahi.com/articles/DA3S15357963.html

テーマは、「原生生物の生態と行動を探る」で、参加者は、フィールド実習・実験室実習・講義を通じて体験的に学習しました。

主催は、北海道大学と読売新聞北海道支社で、ジオラマ行動力学が共催しました。

サイエンスレクチャーの様子

https://www.es.hokudai.ac.jp/news/2022-06-18-science-lecture/

2022年7月20日の読売新聞北海道版にて報道されました。

北大リサーチタイムズ

https://www.hokudai.ac.jp/researchtimes/

サイエンスレクチャー2022 前編

https://www.cris.hokudai.ac.jp/news/3196

サイエンスレクチャー2022 後編

https://www.cris.hokudai.ac.jp/news/3246

Twitter

https://twitter.com/HokkaidoUnivPR/status/1572100190185869313?s=20&t=-4PihQ-L6SmjaeNEa-Nt1Q

海洋表層における剪断流と対流による非線形的なエントレインメント(混合層への海水の取り込み)

本研究は、海洋表層の剪断流と対流が共存すると非線形的に作用しあい、混合層への海水の取り込みが弱まることを明らかにした。海洋大循環モデルの多くはこの非線形作用を正しく再現できず、このことが同モデルにみられる混合層深度の過大評価の一因である可能性が示唆された。

【日時】

2022年10月29日(土)

【開催場所】

Hybrid style: Online + Maskawa Hall, Kyoto University

自ら流体中を泳ぐ「奇弾性体」の発見 ―生き物らしい自律的なマイクロマシンの仕組み―

筑波大学下田臨海実験センターにて

生物学類2年生の学生さんが取材し執筆した記事です。

ジオラマ行動力学の計画研究代表者の発表や、第一線で活躍する研究者のご講演も予定しております。

皆様のご参加をお待ちしております。

【日時】

2022年3月10日(木)14:30~18:00 (開場 14:00)

【場所】

北海道大学 学術交流会館第1会議室・オンライン ハイブリッド開催

※オンライン開催のみとなりました

【申込方法】

3月8日までにお申し込みフォーム からご登録下さい

【お問い合わせ】

ジオラマ行動力学事務局 contact diorama-ethology.jp

diorama-ethology.jp

【プログラム】

| 総合司会:篠原恭介 (東京農工大学工学系研究科 准教授) | |

|---|---|

| 14:30 | 開会の辞(総合司会) |

| 14:30-14:45 | 領域説明 中垣俊之 (領域代表 北海道大学電子科学研究所 教授) |

| セッション1 座長:紫加田知幸(水産技術研究所 主任研究員) | |

| 14:45-15:15 | ジオラマ環境下での精子走化性の応答計測に向けて 柴小菊 (筑波大学生命環境系 助教) |

| 15:15-15:45 | ケイソウの滑走運動機構 園部誠司 (兵庫県立大学大学院生命理学研究科 准教授) |

| セッション2 座長:菊地謙次(東北大学大学院工学研究科 准教授) | |

| 16:00-16:30 | マウス生体内の精子集団運動と受精能との接点 平島剛志 (京都大学白眉センター/生命科学研究科 特定准教授) |

| 16:30-17:00 | 先端光学顕微鏡を駆使した生体分子・バクテリア・ウイルスの動態観察 西坂崇之 (学習院大学理学部物理学科 教授) |

| セッション3 座長:石本健太(京都大学数理解析研究所 准教授) | |

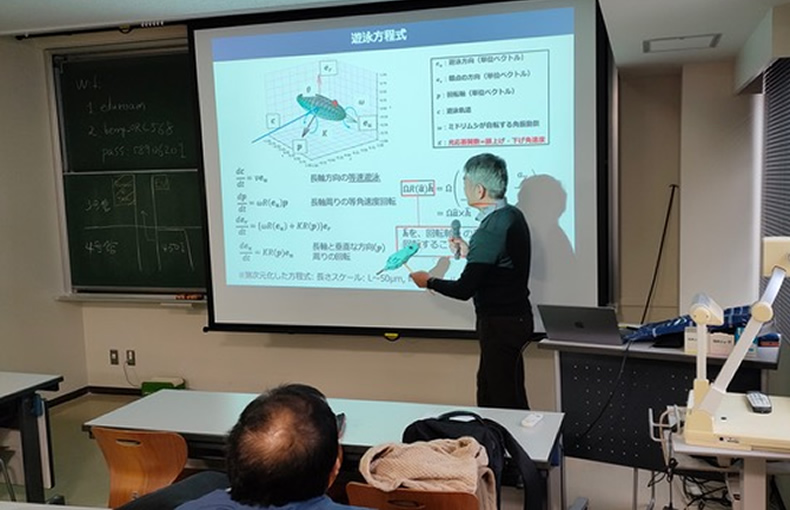

| 17:15-17:45 | 微生物の走性・行動の力学モデル 石川拓司 (東北大学大学院医工学研究科 教授) |

| 17:45-17:55 | 総括コメント ~細胞行動力学モデルから原生知能へ~ 飯間信 (広島大学大学院統合生命科学研究科 教授) |

| 17:55 | 閉会の辞(総合司会) |

水中を泳ぐクマムシ精子のハイスピード撮影に成功

-最強生物クマムシの繁殖を支えるメカニズム解明に向けて-

北海道大学電子科学研究所 知能数理研究分野

(西上幸範助教代表、越後谷駿(D1学生)、佐藤勝彦准教授、中垣俊之教授)

北海道立啓成高等学校スーパーサイエンスハイスクールの1日大学研修プログラム生(6名)を受け入れました。

プログラム生は、西上幸範助教(B01-1班)らの指導のもと「原生生物の行動を探る」というテーマで、学習・実験をした後に成果発表して討論をしました。

2021年12月23日 北海道大学ホームページ リサーチニュースに掲載

「Two Ig Nobel laureates discuss “Research that makes people laugh and then think”」

内閣府連携「卓越した研究業績」紹介サイト「河合塾みらいぶプラス・みらいぶっく」

’粘菌の運動方程式:単細胞生物が鉄道網と同じ動きをする?コンピュータを使った粘菌の行動学研究’

・東北大工学研究科HP

・東北大工学研究科HP(英文)

・Facebook

・Twitter

発表した内容は科学新聞に掲載されたり、その他のメディアにも掲載されています。

2021年12月04日、札幌

超異分野学会 「チャレンジフィールド北海道セミナー:融合ってなんだろう」にてパネルデスカッション&トーク

・【セミナー】融合って何だろう?|チャレンジフィールド北海道|note

・チャレンジフィールド北海道セミナー「融合って何だろう?」前編 | YouTube

・チャレンジフィールド北海道セミナー「融合って何だろう?」後編 | YouTube

瀬戸内海区水産研究所 廿日市庁舎にて

2021年10月30日発行、青土社「障害をしゃべろう! ~『コトノネ』が考えた障害と福祉のこと~」下巻

インタビュー・構成

『コトノネ』編集長 里見喜久夫、pp. 205~219、「脳のない粘菌が迷路を解く」中垣俊之

対談形式で研究内容が紹介されました。

NHK BS 世界のドキュメンタリー「粘菌 脳のない天才」が放映(再放送)されました。この中で、中垣教授の研究室が、粘菌の世界的達人として紹介されました。このドキュメンタリーは ARTE France/Hauteville Productionsが制作しフランスなどで放送されたものですが、NHKが日本語に翻訳して放映したものです。

‘「粘菌」と呼ばれるアメーバと菌類の特徴を合わせ持つ単細胞生物が、今科学の世界で注目されている。脳も神経もない粘菌の“知的”な性質を活用する研究の最前線を描く。粘菌の持つ“知的”な性質の一つが、迷路の出口までのルートを最短距離で探し出す能力。粘菌を使って東京を中心とした首都圏の効率的な鉄道路線図を作成した科学者は、イグ・ノーベル賞を受賞した。他にも医療や環境問題、さらにはバイオコンピュータの開発にも粘菌活用の期待が寄せられている。不気味な美しさで増殖して ゆく粘菌の姿はもちろん、粘菌をモチーフにしたB級ホラー映画の映像なとども交えながら、研究の最前線を描く。’